울산과학기술원이 최근 사람의 동작, 촉감, 소리 등을 모두 인식해 기계에 전달할 수 있는 인터페이스를 구축했다. 사람-기계 인터페이스는 귀의 달팽이관 구조를 모방한 인공피부 센서를 기반으로 개발됐으며, 특수한 내부 구조 설계로 기존의 평면 센서 대비 높은 정확도를 구현해 다양한 기술 분야에 접목할 수 있을 것으로 기대된다.

(사진. 울산과학기술원)

울산과학기술원(이하 UNIST) 고현협(에너지화학공학과), 김재준(전기전자공학과) 교수팀이 최근 사람 동작, 촉감, 소리 등을 모두 인식해 기계에 전달할 수 있는 인공피부기술인 사람-기계 인터페이스를 개발했다.

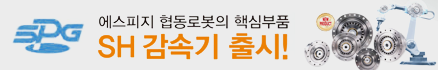

소리를 들을 수 있는 인공피부로 로봇을 조종하는 인터페이스 기술이 개발된 것이다. 이는 로봇이 인공피부를 통해 물질의 촉감을 구별하며, 소리를 인식해 명령을 수행하는 기술로, 사람의 동작까지 그대로 따라 할 수 있는 기능을 갖췄다.

인공피부 센서 기반 인식 원리 응용

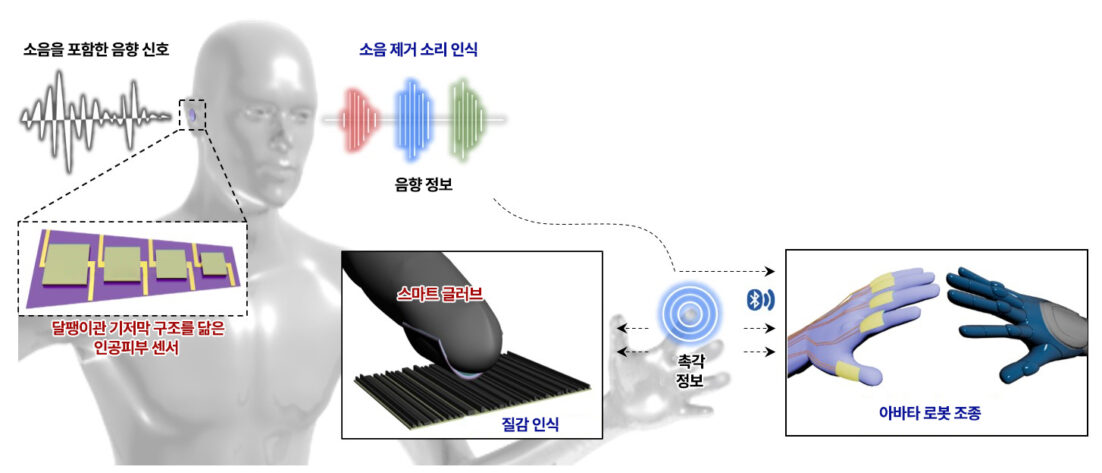

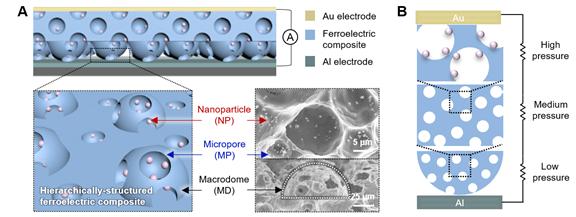

이번에 UNIST에서 개발된 사람-기계 인터페이스는 메타버스, 아바타 로봇 시대에 매우 유망한 기술로 떠오르고 있다. 이는 인체의 귓속 달팽이관 구조를 모방한 인공피부 센서를 기반으로 하며, 귀의 달팽이관 기저막은 두께와 너비, 단단함 정도가 부위별로 달라 소리를 주파수별로 구분해 받아들일 수 있는데, 이 센서에서 그 원리를 응용했다.

센서의 이러한 특성 덕분에 사람의 동작처럼 느리게 반복되는 저주파 신호뿐만 아니라 빠르게 진동하는 소리, 촉감 같은 고주파 신호도 낮은 신호 대의 잡음비로 기계에 모두 전달할 수 있다.

센서 내부 구조(사진. UNIST)

또한 UNIST 연구팀은 이 센서를 활용한 아바타 로봇 손 제어 기술, 스마트 햅틱 장갑 같은 응용 기술을 선보였다. 연구진은 소리로 아바타 로봇의 손을 조종하는 시연을 통해 주파수를 바꿔, 로봇 손의 손동작 조종을 구현해냈으며, 사용자가 스마트 햅틱 장갑을 끼고 움직이면 아바타 로봇 손이 사용자의 손 움직임을 그대로 따라하고, 유리, 종이, 실크 등 8가지 다른 물질의 질감도 93% 정확도로 인식했다.

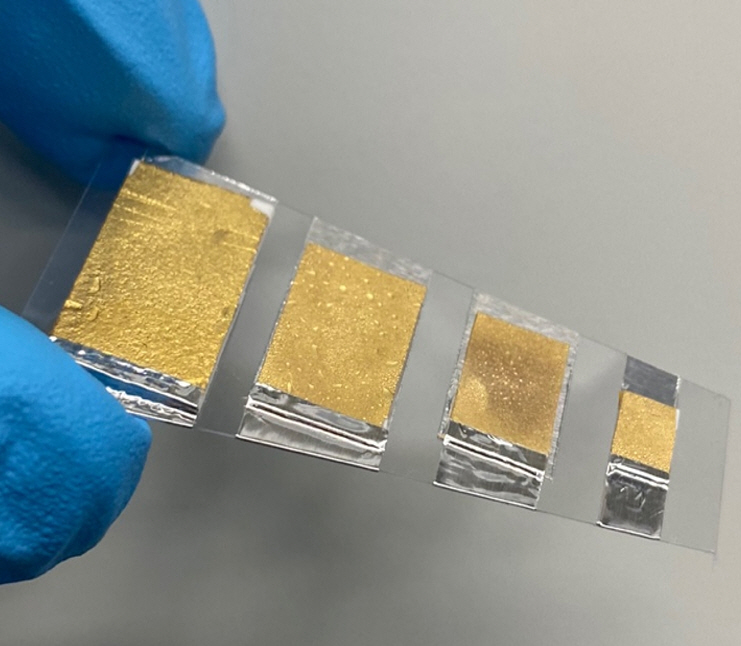

이 센서는 달팽이관의 기저막처럼 두께, 다공성, 면적 등의 단위가 모두 상이한 마찰전기 센서 여러 개가 연속적으로 붙어있는 형태다. 이는 센서 내부 구조를 특수하게 설계해 기존 평면 형태 센서보다 압력 민감도가 최대 8배 향상된 것이다.

UNIST 연구팀이 개발한 센서(사진. UNIST)

이 인공피부는 인식 주파수 대역폭 또한 45~9,000Hz로 ▲사람의 심전도 신호(0.5~300Hz) ▲근전도 신호(50~3,000Hz) ▲심음도 신호(20~20,000Hz) ▲목소리(100~400Hz)와 같은 생체 신호를 모두 인식할 수 있다. 이와 함께, 외부 소음 환경에서도 머신 러닝을 통해 95% 정확도로 사람 목소리만 인식 가능해 소음 제거 기능을 탑재한 마이크로도 쓸 수 있다.

UNIST 연구팀은 이 센서에 대해 “버튼이나 키보드를 누르는 대신 정보를 직관적으로 기계에 전달하는 방식의 사람-기계 인터페이스”라며 “센서가 얇고 부착 가능해 다양한 가상현실(VR), 증강현실(AR), 사물 인터넷(IoT) 기술에 활용할 수 있을 것이다”라며 기대감을 드러냈다.

한편 이번 연구에 관한 보도자료는 지난 3월 미국과학협회(AAAS)에서 발행하는 세계적인 권위지 사이언스(Science)의 자매지인 사이언스 어드밴시스(Science Advances)에 게재되기도 했다.